“白茅纯束,有女如玉。”“彼泽之陂,有蒲与荷。”翻开《诗经》,水畔的草木从字句间蔓生而出,带着露水的清润与先民的呢喃,穿越三千年时光,依然在当代人的心头摇曳生姿。近日,随着国学热的持续升温,学者与公众重新将目光投向这部中国最早的诗歌总集,发现其中以植物为媒的朴素美学,正成为现代人对抗浮躁生活的精神良药。

草木意象:先民与自然的诗意对话

《诗经》305篇中,提及植物的篇章逾140处,蒹葭、白茅、蒲荷、蔓草等意象构建了先秦时代的自然图谱。在《召南·野有死麕》中,白茅捆扎的猎物与“如玉”的女子并置,柔韧的植物成为纯真情感的隐喻;《陈风·泽陂》以水泽边的蒲草与荷花起兴,暗喻相思的缠绵;而《秦风·蒹葭》中“白露为霜”的芦苇荡,更将求而不得的怅惘化作永恒的意境。中国社会科学院文学研究所研究员李明指出:“这些植物不仅是自然物象,更是情感符号。先民以草木为镜,照见生命的本真状态。”

永恒的生命力:从《诗经》到当代生活

为何这些古老诗句至今仍能引发共鸣?南京大学文学院教授王芳认为,植物作为人类最原始的审美对象,具有跨越时空的共情力。“当都市人困于钢筋水泥时,‘野有蔓草,零露漙兮’的清新画面,瞬间唤醒了我们对自然的乡愁。”北京某互联网公司职员张敏坦言,她在阳台种植《诗经》同款蒲草后,“每天浇水时都感觉在与古人对话,焦虑感明显减轻”。

文化传承的新实践

多地正尝试将《诗经》植物融入现代生活。陕西西安推出“蒹葭苍苍”湿地研学路线,游客可实地辨识诗句中的草木;苏州园林博物馆以“彼泽之陂”为主题,用蒲荷造景还原诗意空间。教育领域亦见创新,北京部分小学开设“《诗经》植物课”,孩子们通过拓印叶片、创作自然笔记理解传统文化。

“这些水边的植物,是中华文明的精神根系。”民俗学者周烨强调,“保护《诗经》植物群落,不仅是生态课题,更是文化延续的必需。”当科技加速迭代,或许正是这些摇曳千年的草木,为我们提供了“诗意栖居”的另一种可能。

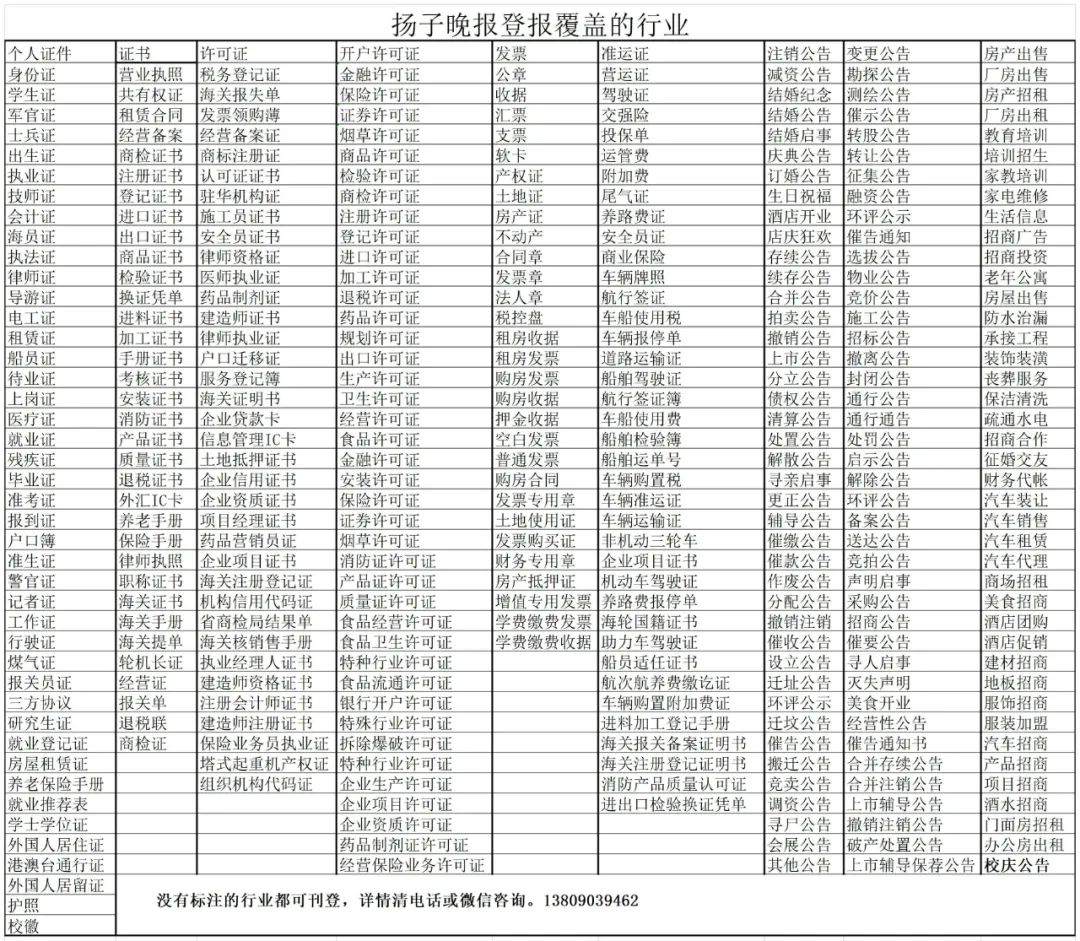

扬子晚报广告发布热线:400-9283-707 13809039462 15951885214 025- 84560268 QQ:297302889 QQ:1522473812 传真:025-84460253 地址:南京市秦淮区中山南路230号 安瑞大厦7楼7191室

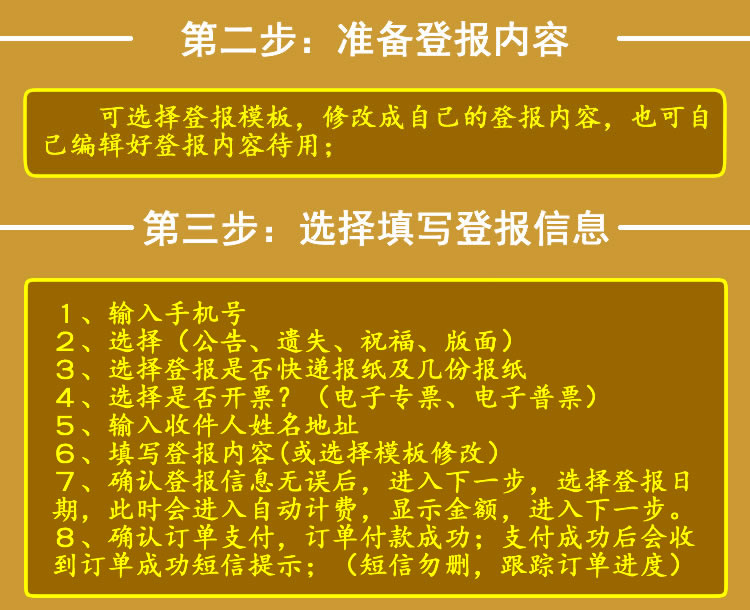

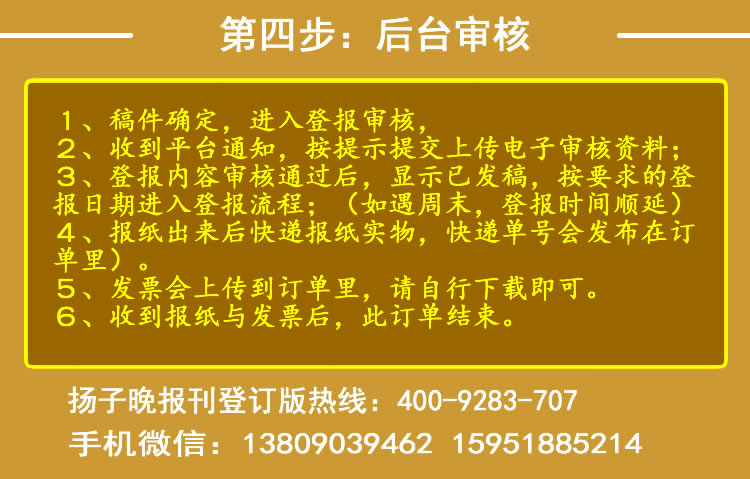

扬子晚报登报可拨打热线电话: 400-9283-707 手机:13809039462(微信同号)15951885214,或加QQ:1924655326、1536107230咨询。也可通过微信小程序搜索《报业传媒》或支付宝搜索《报盟登报》小程序办理即可在线办理;免费快递报纸,可开发票。手续简单,方便快捷。

诉讼争议法律咨询 报业传媒网 法律诉讼帮【免责声明:本站所发表的文章,大部分来源于各相关媒体或者网络,内容仅供参阅,与本站立场无关。如有不符合事实,或影响到您利益的文章,请及时告知,本站立即删除。谢谢监督。】